○印南町漁業担い手育成支援事業実施要領

令和6年3月25日

訓令第2号

第1 趣旨

この要領は、印南町漁業担い手育成支援事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)及び印南町漁業担い手育成研修生給付金交付要綱(以下「給付金要綱」という。)によるほか、必要な事項を定めるものとする。

第2 補助事業

1 支援対象期間

交付要綱第3条各号に掲げる補助事業の支援対象期間は、次に掲げるとおりとする。

(1)の支援対象期間については、漁船を使用した漁業の体験(以下「海上体験」という。)の日数を基本とする。なお、(1)の期間内において、漁船を使用しない体験(漁業に関する作業を含むもの。以下「陸上体験」という。)の日数が海上体験の日数と同一以上の場合は、陸上体験の日数を支援対象期間に含むものとする。

(4)の支援対象期間については、過去に国又は地方公共団体に係る予算で漁業研修を受講したことがある者は、(4)の期間から、過去に行った研修期間を除いた月数を新たな支援対象期間とする。

また、病気などのやむを得ない事情により研修を休止していた期間(給付金要綱第8条に定める休止届の提出がある場合に限る。)は、それぞれの期間から休止していた期間を除いた月数を支援対象期間とする。

なお、予算や申請状況を踏まえ、支援対象期間は短縮することがある。

(1) 漁業体験事業 最長5日/人

(2) トライアル研修(独立型)事業 最長1か月/人

(3) トライアル研修(雇用型)事業 最長1か月/人

(4) 漁業技能承継実践研修(独立型)事業 最長23か月/人

(5) 漁業技能承継実践研修(雇用型)事業 最長5か月/人

2 漁業体験事業

支援対象となる漁業体験は、次の各号によるものとする。

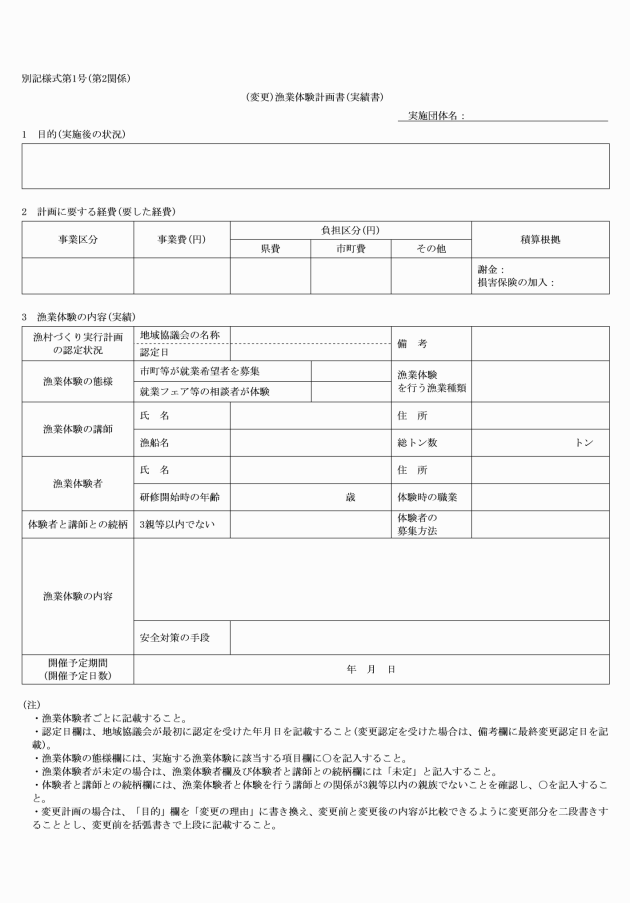

なお、漁業体験事業に関する計画書又は実績書の内容は、漁業体験計画書(別記様式第1号)に記載する項目を含むものとする。

(1) 漁業への就業希望者を募集することを目的として実施する漁業体験

(2) 県漁業就業者確保育成センターや漁業就業フェア等における相談者に対して、漁業への就業を検討するために実施する漁業体験

3 トライアル研修事業、漁業技能承継実践研修事業

トライアル研修事業及び漁業技能承継実践研修事業(以下「研修事業」という。)は、次の各号に基づき実施するものとする。

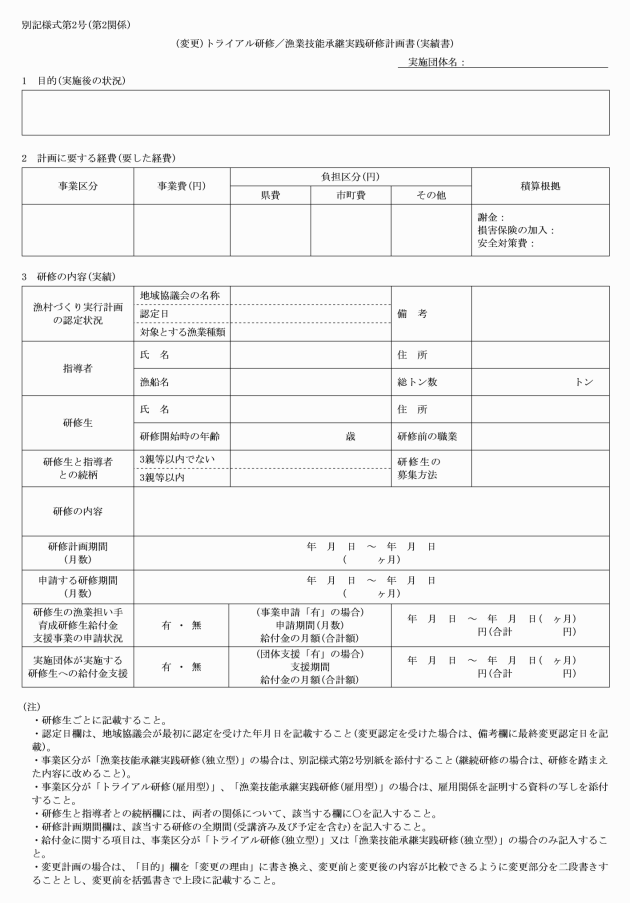

なお、研修事業に関する計画書又は実績書の内容は、トライアル研修/漁業技能承継実践研修計画書(別記様式第2号)に記載する項目を含むものとする。

(1) 研修期間の単位

研修事業における1か月の単位は、原則として、月初めから月末までとする。ただし、研修の開始日が月初めとならない場合は、当該月の研修日数が月末までに15日以上あること、かつ、当該月を支援対象期間の1か月とみなす場合はこの限りでない。

(2) 指導者

指導者は、和歌山県が認定した認定実行計画に掲載している者から選任すること。なお、事業を活用しようとする際に認定実行計画に指導者を掲載していない場合若しくは同計画に掲載する者以外の指導者を選任する場合は、その者が漁業士であること、又は当該漁業に関する技能を有する者として、地域協議会が証明する資料を添付すること。

(3) 給付金の交付を受けずに研修を実施する場合

給付金要綱に定める給付金の交付を受けずに研修事業を実施する場合、研修を受講する者は、給付金要綱第8条第1号から第5号までの規定に準じた手続を行うこと。

(4) 研修の内容

支援の対象となる研修には、漁業の実際の操業等による海上研修のほか、漁業就業に必要な知識や技術の習得させる陸上研修を含むものとする。

(5) 研修期間における研修生の受入人数

トライアル研修(独立型)事業及び漁業技能承継実践研修(独立型)事業(以下「独立型研修」という。)における研修生数の上限は、研修指導者1名当たり1名とする。

なお、トライアル研修(雇用型)事業及び漁業技能承継実践研修(雇用型)事業(以下「雇用型研修」という。)における研修生数の上限は設けないが、支援対象となる研修生数の上限は次のとおりとする。

ア 原則、研修指導者1名当たり1名分を上限とする。ただし、船団で操業する乗組員の総数が6名以上の経営体において、研修生が複数の船舶に配乗され、それぞれの研修生を複数の指導者が指導する場合であって、地域協議会が認める場合に限り、研修生2名分を上限とする。

イ 養殖業や、船団で操業するが乗組員の総数が5名以下である漁船漁業については、研修生1名分を上限とする。

(6) 漁業技能承継実践研修における独立型と雇用型の併用について

研修を行う地域において、独立・自営の漁業者の操業形態が、一定期間は雇用型の漁業に従事することが一般的であると認められる場合は、漁業技能承継実践研修において、独立型と雇用型の併用を認めるものとするが、独立型と雇用型の研修を同時期に行うことはできない。ただし、研修期間は独立型、雇用型研修の合計で最長23ヶ月とし、うち、雇用型の研修期間は8ヶ月(1年間において4ヶ月)を超えてはならない。

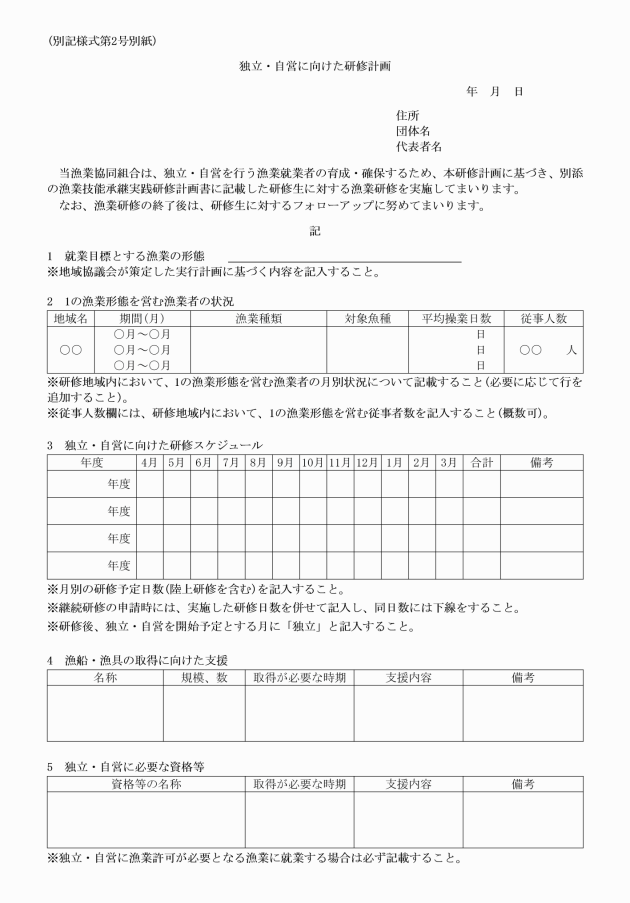

(7) 独立型研修の申請時に必要な資料

独立型研修のうち、漁業技能承継実践研修(独立型)事業の申請を行う場合は、研修事業に関する計画書に基づく独立・自営に向けた研修計画を添付すること。

(8) 雇用型研修の申請時に必要な資料

雇用型研修の申請を行う場合は、研修指導者が研修生と結ぶ雇用契約の関係を証明する資料の写しを添付すること。

4 損害保険等への加入について

交付要綱第3条に規定する各事業(以下「漁業担い手育成支援事業」という。)の実施中の事故に備えるため、漁業体験者及び研修生に対して損害保険に必ず加入すること。また、漁業担い手育成支援事業を行う漁業協同組合は、その指導を行うこと。

5 指導者、漁業体験者及び研修生の安全対策について

漁船甲板での体験又は研修中は、必ずライフジャケットを着用すること。また、漁業担い手育成支援事業を行う漁業協同組合は、その指導を行うこと。

6 支援対象となる事業費について

補助金の交付の対象となる経費は、交付要綱及び給付金要綱に定めるほか、次のとおりとする。

(1) トライアル研修事業、漁業技能承継実践研修事業

ア 損害保険料

交付要綱第4条に規定する別表(以下「別表」という。)の対象経費欄に定める損害保険料は、研修中の研修生に対して加入する損害保険の保険料を支援対象とする。

イ 安全対策費

別表の対象経費欄に定める安全対策費は、研修中の安全対策に必要なライフジャケットの購入費用について、支援対象とする。

(2) 漁業担い手育成研修生給付金事業

ア 研修期間が複数年度にわたる場合において、給付金要綱第2条に規定する研修の開始する日の属する年とは、当該研修を開始した初年度の年とする。

イ 前号の研修事業における研修の受講期間中における生活に要する費用に充てるための給付金は、原則として、研修期間中に15日以上の研修を実施した月に、その月額分を支援対象額とする。

7 概算払請求

交付要綱第11条に基づく補助金の概算払を請求する予定がある場合は、補助金の交付申請時に、概算払が必要な理由とその時期及び金額を示す資料を添付しなければならない。

附則

この要領は、令和6年4月1日から施行する。